Франшиза «Бегущий по лезвию» — Про Что Кинофраншиза

Франшиза «Бегущий по лезвию» — это не просто серия фильмов, это культурный и философский феномен, который затрагивает вечные вопросы о человечности, памяти, свободе воли и границах творения. Основанная на романе Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», франшиза начала своё существование с одноимённого фильма Ридли Скотта 1982 года и продолжила развитие идей в фильме «Бегущий по лезвию 2049» Дениса Вильнёва, а также в короткометражных приквелах и дополнительном медиапространстве. В центре повествования стоят репликанты — искусственные люди, внешне неотличимые от биологических, и те, кто преследует или защищает их, что даёт возможность исследовать нравственные дилеммы технологической эпохи.

Франшиза «Бегущий по лезвию» — это не просто серия фильмов, это культурный и философский феномен, который затрагивает вечные вопросы о человечности, памяти, свободе воли и границах творения. Основанная на романе Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», франшиза начала своё существование с одноимённого фильма Ридли Скотта 1982 года и продолжила развитие идей в фильме «Бегущий по лезвию 2049» Дениса Вильнёва, а также в короткометражных приквелах и дополнительном медиапространстве. В центре повествования стоят репликанты — искусственные люди, внешне неотличимые от биологических, и те, кто преследует или защищает их, что даёт возможность исследовать нравственные дилеммы технологической эпохи.

Первый фильм рассказывает о бывшем полицейском Рике Декарде, охотнике за беглыми репликантами, которому поручают «вывести» группу Nexus-6 — продвинутых биомеханических существ, бегущих от создателей в поисках продления жизни. На поверхности это детективная история в духе нуара: дождливый и ночной Лос-Анджелес, неоновые вывески, дым, перестрелки и расследование. Но по мере развития сюжета выясняется, что главная интрига лежит глубже: что делает человека человеком, как формируются воспоминания и личность, и какую цену платит общество за создание жизни, контролируемой корпоративными интересами. Визуальная стилистика первого фильма, объединяющая элементы неона, индустриального уплотнения и ретрофутуризма, задала канонический образ киберпанка и повлияла на последующие поколения режиссёров, дизайнеров и музыкантов. Музыкальное сопровождение Вангелиса усиливает эмоциональную и философскую глубину фильма, создавая атмосферу меланхолического будущего.

Через несколько десятилетий франшиза получила продолжение, логически и тематически развивающее идеи оригинала. «Бегущий по лезвию 2049» переносит зрителя в будущее, где последствия технологий и корпоративной жадности становятся ещё более явными. Главный герой нового фильма, офицер K, является репликантом и работает «бегущим» для правоохранительных органов. Его расследование приводит к открытию, способному изменить понимание того, кто имеет право на жизнь и статус личности. Сюжет развивается медленно, с упором на визуальное и звуковое погружение, делая акцент на внутреннем конфликте персонажей и на их стремлении к автономии и признанию. В центре продолжения оказывается тема происхождения и репродукции, которая обостряет базовые вопросы франшизы: где заканчивается созданное и начинается настоящее, каковы моральные последствия создания существ с опытом и памятью.

Франшиза рассказывает не только о конкретных персонажах, но и о мире, который они населяют: мегакорпорации, обладающие почти безграничной властью над технологиями и нравами общества, экологические катастрофы, утрата биологического разнообразия и растущий разрыв между элитой и остальными. Репликанты, созданные изначально как рабочая сила и оружие для колонизации и эксплуатации, становятся центром этических дебатов: их пригодность для боли, способность любить и стремление к свободе ставят под сомнение легитимность эксплуатации разумных созданий. Этот конфликт делает франшизу особенно актуальной в эпоху развития искусственного интеллекта и биотехнологий: вопросы легализации прав автономных агентов, ответственность создателя за созданное и моральные границы науки сегодня звучат не как фантазия, а как практические вызовы.

Визуальная составляющая «Бегущего по лезвию» играет ключевую роль в донесении основных тем. Городские пейзажи, переполненные рекламой и информационным шумом, подчёркивают отчуждение и перегрузку сознания. Вечная ночь, дождь и загрязнение создают атмосферу упадка, где прошлое и будущее сталкиваются в постоянном конфликте. Этот образ будущего, где технологии уживаются с разрухой и социальным упадком, стал архетипическим представлением о дистопии XXI века. Одновременно с визуальным компонентом франшиза привлекает внимание к звуковому дизайну и музыке, которые не просто сопровождают картину, а формируют её эмоциональную палитру, помогая зрителю прочувствовать внутренний мир персонажей.

Тематически франшиза «Бегущий по лезвию» концентрируется на эмоциях как доказательстве человечности. Эмпатия выступает в качестве центрального критерия, позволяющего судить о сущности индивида. В рамках сюжета это выражается через тесты на эмоциональность, воспоминания и симуляции, призванные отличить человека от репликанта. Однако сами воспоминания в фильмах оказываются ненадёжными: создаваемые, внедряемые или фальсифицируемые, они становятся орудием манипуляции и одновременно источником индивидуальности. Это порождает глубокую философскую дилемму: имеют ли искусственно внедрённые воспоминания ту же ценность, что и «естественные», и не формируют ли они уникальную личность по сути не менее реальную, чем биологическая память.

Персонажи франшизы также отражают разные взгляды на проблему творения и ответственности. Корпорации и их лидеры олицетворяют научный прагматизм и бездушный расчет, которые воспринимают репликантов как ресурсы. Одиночки и искатели правды оказываются голосом человечности, часто платя высокую цену за свои убеждения. Между этими полюсами разворачивается драма, которая заставляет зрителя сопереживать существам, созданным для служения, и задуматься о том, насколько морально оправданы технологии, приносящие утилитарную выгоду, но разрушающие саму суть жизни.

Помимо основных полнометражных фильмов франшиза расширяется через короткометражные фильмы и анимационные проекты, раскрывающие промежуточные события и углубляющие предыстории ключевых персонажей. Эти дополнительные материалы помогают составить более целостную картину мира франшизы, объясняя развитие технологий, корпоративные интриги и общественные последствия внедрения продвинутых репликантов. Они также подчеркивают, что вопросы, поднятые в основных фильмах, не имеют простых ответов и развиваются вместе с технологическим прогрессом в вымышленной вселенной.

Культурное воздействие франшизы невозможно переоценить. Влияние «Бегущего по лезвию» проявляется в кино, литературе, видеоиграх и дизайне — от визуальных приёмов киберпанка до идеи моральной ответственности создателя. Фразы «что значит быть человеком» и образ репликантов как эмблемы угнетённых классов стали предметом массовых дискуссий и академических исследований. Фильмы франшизы стимулируют философские размышления о сознании и самосознании, о праве на существование и значении памяти, что делает их привлекательными не только для поклонников научной фантастики, но и для философов, социологов и юристов.

Наконец, франшиза остаётся важной потому, что она предлагает зрителю не готовые ответы, а пространство для размышления. Каждый последующий фильм расширяет палитру вопросов, предлагая новые точка зрения и ставя старые идеи под сомнение. «Бегущий по лезвию» — это история о человечности в эпоху машин, о поиске смысла и идентичности в мире, где границы между созданным и естественным всё более размыты. Это кинофраншиза о том, что делает жизнь ценной, и о том, какие обязательства ложатся на тех, кто обладает властью творить существ, способных чувствовать, стремиться и страдать.

Франшиза «Бегущий по лезвию» — Актеры с их биографией

Франшиза «Бегущий по лезвию» — это не только культовые фильмы Ридли Скотта и Дениса Вильнёва, но и галерея ярких актерских образов, которые сформировали современное представление о киберпанке, философии искусственного интеллекта и человеческой идентичности. Ниже собраны биографии ключевых актеров франшизы, их путь в кино и роль в создании вселенной Blade Runner. Тексты ориентированы на читателя, который хочет понять, кем были исполнители главных ролей, как их карьера переплеталась с проектом и какие значимые достижения у каждого из них.

Франшиза «Бегущий по лезвию» — это не только культовые фильмы Ридли Скотта и Дениса Вильнёва, но и галерея ярких актерских образов, которые сформировали современное представление о киберпанке, философии искусственного интеллекта и человеческой идентичности. Ниже собраны биографии ключевых актеров франшизы, их путь в кино и роль в создании вселенной Blade Runner. Тексты ориентированы на читателя, который хочет понять, кем были исполнители главных ролей, как их карьера переплеталась с проектом и какие значимые достижения у каждого из них.

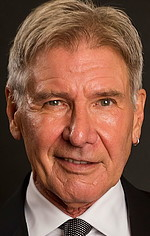

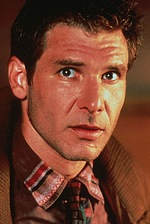

Harrison Ford — актёр, чья карьера уже давно стала частью истории Голливуда. Признанный как один из самых коммерчески успешных исполнителей главных ролей, он прославился благодаря персонажам Хана Соло и Индианы Джонса, а его образ Рика Декарда в оригинальном «Бегущем по лезвию» укрепил репутацию актёра, способного сочетать суровость и уязвимость. Работа с Ридли Скоттом принесла Ford’у роль, ставшую эталоном одинокого охотника на репликантов, чья моральная неясность и тёплая человечность дают зрителю точки опоры в антиутопическом мире. Возвращение Декарда в сиквеле под руководством Дениса Вильнёва стало важным культурным событием, позволив актёру по-новому осмыслить своего героя в контексте преемственности поколений.

Rutger Hauer навсегда вошёл в историю кино благодаря роли Роя Батти — харизматичного и трагичного лидера репликантов из оригинального фильма. Голландский актёр привнёс в образ силу и поэтичность, а его импровизированная монологическая вставка в финале стала одной из самых цитируемых сцен в истории фантастики. Карьера Хауэра была разнообразной: от европейского арт-кино до голливудских триллеров и боевиков. Он часто выбирал амплуа сложных, эмоционально насыщенных персонажей, демонстрируя способность сочетать внушительную физическую энергетику с глубокой внутренней драмой. Его вклад в создание философского слоя «Бегущего по лезвию» трудно переоценить, поскольку именно через его героя вопросы смертности, памяти и сострадания обрели человеческое измерение.

Rutger Hauer навсегда вошёл в историю кино благодаря роли Роя Батти — харизматичного и трагичного лидера репликантов из оригинального фильма. Голландский актёр привнёс в образ силу и поэтичность, а его импровизированная монологическая вставка в финале стала одной из самых цитируемых сцен в истории фантастики. Карьера Хауэра была разнообразной: от европейского арт-кино до голливудских триллеров и боевиков. Он часто выбирал амплуа сложных, эмоционально насыщенных персонажей, демонстрируя способность сочетать внушительную физическую энергетику с глубокой внутренней драмой. Его вклад в создание философского слоя «Бегущего по лезвию» трудно переоценить, поскольку именно через его героя вопросы смертности, памяти и сострадания обрели человеческое измерение.

Sean Young воплотила одну из ключевых женских ролей оригинального фильма — Рэйчел, репликанта, не знающего о своём происхождении. Молодая актриса сумела передать тонкую границу между кажущейся хладнокровностью и внутренним потрясением персонажа, что сделало Рэйчел одним из самых запоминающихся женских образов в киберпанк-классике. Карьера Шон включала как перспективные роли в 1980-х, так и периоды профессиональных и личных испытаний, но её вклад в создание загадочной, одухотворённой репликантши остаётся ключевым для эмоциональной структуры оригинального фильма.

Sean Young воплотила одну из ключевых женских ролей оригинального фильма — Рэйчел, репликанта, не знающего о своём происхождении. Молодая актриса сумела передать тонкую границу между кажущейся хладнокровностью и внутренним потрясением персонажа, что сделало Рэйчел одним из самых запоминающихся женских образов в киберпанк-классике. Карьера Шон включала как перспективные роли в 1980-х, так и периоды профессиональных и личных испытаний, но её вклад в создание загадочной, одухотворённой репликантши остаётся ключевым для эмоциональной структуры оригинального фильма.

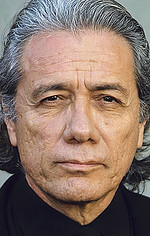

Edward James Olmos создал образ Гаффа — офицера полиции с ироничной манерой и загадочным творческим началом. Актёр с мексиканскими корнями, Olmos добился признания благодаря глубоким драматическим работам и общественной активности. Его игра в «Бегущем по лезвию» отличалась сдержанностью и многозначностью: Гафф, как и многие персонажи фильма, служит мостом между жёсткой реальностью Лос-Анджелеса будущего и скрытыми мотивациями героев. Olmos в дальнейшей карьере уделял много внимания социальным темам и независимым проектам, оставаясь авторитетной фигурой в актёрском сообществе.

Edward James Olmos создал образ Гаффа — офицера полиции с ироничной манерой и загадочным творческим началом. Актёр с мексиканскими корнями, Olmos добился признания благодаря глубоким драматическим работам и общественной активности. Его игра в «Бегущем по лезвию» отличалась сдержанностью и многозначностью: Гафф, как и многие персонажи фильма, служит мостом между жёсткой реальностью Лос-Анджелеса будущего и скрытыми мотивациями героев. Olmos в дальнейшей карьере уделял много внимания социальным темам и независимым проектам, оставаясь авторитетной фигурой в актёрском сообществе.

Daryl Hannah в роли Прис принесла в фильм динамику и хищный обаяние. Её персонаж — одна из группы «панков-репликантов», чья внешняя привлекательность сочетается с опасностью и спонтанностью. Для самой актрисы участие в «Бегущем по лезвию» стало частью успешной карьеры в 1980-х и 1990-х, когда она снималась в крупных коммерческих проектах, проявляя талант к созданию запоминающихся женских образов в экшне и драме. Характер Прис, созданный Hannah, помог фильму усилить тему конфликта между искусственной красотой и живой жестокостью.

Daryl Hannah в роли Прис принесла в фильм динамику и хищный обаяние. Её персонаж — одна из группы «панков-репликантов», чья внешняя привлекательность сочетается с опасностью и спонтанностью. Для самой актрисы участие в «Бегущем по лезвию» стало частью успешной карьеры в 1980-х и 1990-х, когда она снималась в крупных коммерческих проектах, проявляя талант к созданию запоминающихся женских образов в экшне и драме. Характер Прис, созданный Hannah, помог фильму усилить тему конфликта между искусственной красотой и живой жестокостью.

Joanna Cassidy исполнила роль Зхоры, певицы и актрисы-репликантки, чей финал стал одной из кульминационных сцен оригинального фильма. Cassidy — актриса с богатым опытом в театре и кино, чья внешняя элегантность сочеталась с актёрской пластикой и внутренней силой. Её карьера развивалась в разных направлениях, и участие в «Бегущем по лезвию» закрепило репутацию артистки, способной создавать выразительные характерные образы, оставляющие след в массовой культуре.

Joanna Cassidy исполнила роль Зхоры, певицы и актрисы-репликантки, чей финал стал одной из кульминационных сцен оригинального фильма. Cassidy — актриса с богатым опытом в театре и кино, чья внешняя элегантность сочеталась с актёрской пластикой и внутренней силой. Её карьера развивалась в разных направлениях, и участие в «Бегущем по лезвию» закрепило репутацию артистки, способной создавать выразительные характерные образы, оставляющие след в массовой культуре.

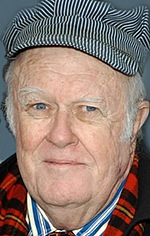

M. Emmet Walsh воплотил на экране жесткого, но прагматичного комиссара полиции, чей персонаж балансирует между бюрократией и реальным насилием мира фильма. Этот актёр, знакомый зрителям по множеству ролей второго плана, привнёс в картину элемент грузного, индустриального реализма. Его долгий и стабильный творческий путь включал много заметных эпизодов и работы в авторском кино, что сделало его лицо узнаваемым и значимым для аудитории, ценящей характерных исполнителей.

M. Emmet Walsh воплотил на экране жесткого, но прагматичного комиссара полиции, чей персонаж балансирует между бюрократией и реальным насилием мира фильма. Этот актёр, знакомый зрителям по множеству ролей второго плана, привнёс в картину элемент грузного, индустриального реализма. Его долгий и стабильный творческий путь включал много заметных эпизодов и работы в авторском кино, что сделало его лицо узнаваемым и значимым для аудитории, ценящей характерных исполнителей.

William Sanderson сыграл в оригинале Джей Эф Себастьяна — одинокого ученого, чья связь с репликантами опирается на потребность в дружбе и признании. Sanderson, обладающий талантом к созданию эксцентричных, немного детских персонажей, предложил аудитории трогательный и печальный портрет человека, чья профессия и одиночество делают его уязвимым. Карьера актёра продолжилась в телевизионных проектах и кино, где он оставался востребованным в амплуа колоритных второстепенных фигур.

William Sanderson сыграл в оригинале Джей Эф Себастьяна — одинокого ученого, чья связь с репликантами опирается на потребность в дружбе и признании. Sanderson, обладающий талантом к созданию эксцентричных, немного детских персонажей, предложил аудитории трогательный и печальный портрет человека, чья профессия и одиночество делают его уязвимым. Карьера актёра продолжилась в телевизионных проектах и кино, где он оставался востребованным в амплуа колоритных второстепенных фигур.

Brion James воплотил образ Леона, одного из репликантов, чей конфликт с Декардом стал частью расследования. James, часто играющий антигероев и жестких персонажей, отличался мощной энергетикой и умением передать внутреннюю угрозу. Его работа в «Бегущем по лезвию» усилила мрачный тон картины, став частью ансамбля, который делал город будущего живым и опасным.

Brion James воплотил образ Леона, одного из репликантов, чей конфликт с Декардом стал частью расследования. James, часто играющий антигероев и жестких персонажей, отличался мощной энергетикой и умением передать внутреннюю угрозу. Его работа в «Бегущем по лезвию» усилила мрачный тон картины, став частью ансамбля, который делал город будущего живым и опасным.

Joe Turkel подарил образу доктора Элдона Тайрелла ту манерную дистанцию и элитную холодность, которые необходимы для создателя репликантов. Актёр со многими заметными ролями в классическом кинематографе, Turkel привнёс в сцену научного богача оттенок мифической отрешённости. Тайрелл стал символом научной высокомерности и трагической оторванности от последствий созданных им существ.

Joe Turkel подарил образу доктора Элдона Тайрелла ту манерную дистанцию и элитную холодность, которые необходимы для создателя репликантов. Актёр со многими заметными ролями в классическом кинематографе, Turkel привнёс в сцену научного богача оттенок мифической отрешённости. Тайрелл стал символом научной высокомерности и трагической оторванности от последствий созданных им существ.

James Hong в роли владельца магазина, связанного с подземным миром Лос-Анджелеса, добавил в фильм элемент городской фольклорной правдоподобности. Долгая карьера James’a охватывает десятилетия, множество жанров и национальных кинематографий, а его причастность к «Бегущему по лезвию» подчёркивает, насколько фильм опирается на характерные лица, создающие ощущение реалистичной, насыщенной вселенной.

James Hong в роли владельца магазина, связанного с подземным миром Лос-Анджелеса, добавил в фильм элемент городской фольклорной правдоподобности. Долгая карьера James’a охватывает десятилетия, множество жанров и национальных кинематографий, а его причастность к «Бегущему по лезвию» подчёркивает, насколько фильм опирается на характерные лица, создающие ощущение реалистичной, насыщенной вселенной.

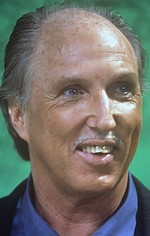

Переходя ко второму фильму франшизы, Blade Runner 2049, стоит отметить актеров, которые продолжили и развили тему продолжения. Ryan Gosling привнёс в сиквел новую поэтику одиночества в образе K — репликанта-следователя, чья внутренняя борьба и попытки найти личную правду стали сердцем картины. Gosling, уже признанный как драматический и разноплановый артист, сумел создать сдержанный, но глубокий образ, который долго держит внимание зрителя и задаёт тон всему фильму.

Переходя ко второму фильму франшизы, Blade Runner 2049, стоит отметить актеров, которые продолжили и развили тему продолжения. Ryan Gosling привнёс в сиквел новую поэтику одиночества в образе K — репликанта-следователя, чья внутренняя борьба и попытки найти личную правду стали сердцем картины. Gosling, уже признанный как драматический и разноплановый артист, сумел создать сдержанный, но глубокий образ, который долго держит внимание зрителя и задаёт тон всему фильму.

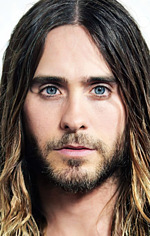

Jared Leto сыграл Ньяндера Уоллеса, харизматичного и безжалостного промышленного магната, чьи амбиции и идеология меняют правила игры во вселенной «Бегущего по лезвию». Leto, известный как музыкант и актёр, часто выбирает провокационные роли, и в образе создателя новой волны репликантов он подчеркнул тему технологической власти, контроля над воспоминаниями и этических границ.

Jared Leto сыграл Ньяндера Уоллеса, харизматичного и безжалостного промышленного магната, чьи амбиции и идеология меняют правила игры во вселенной «Бегущего по лезвию». Leto, известный как музыкант и актёр, часто выбирает провокационные роли, и в образе создателя новой волны репликантов он подчеркнул тему технологической власти, контроля над воспоминаниями и этических границ.

Robin Wright воплотила полицейскую начальницу, чья холодная решимость и прагматизм отражают жестокую реальность будущего. Wright, достигшая статуса одной из самых уважаемых актрис современности благодаря разнообразным драматическим проектам, придала персонажу строгость и тяжесть ответственности, что усилило конфликт между государственным контролем и человеческими свободами.

Robin Wright воплотила полицейскую начальницу, чья холодная решимость и прагматизм отражают жестокую реальность будущего. Wright, достигшая статуса одной из самых уважаемых актрис современности благодаря разнообразным драматическим проектам, придала персонажу строгость и тяжесть ответственности, что усилило конфликт между государственным контролем и человеческими свободами.

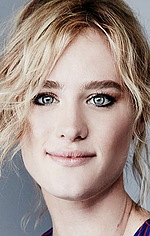

Ana de Armas создала один из наиболее эмоционально заряженных образов нового фильма — Хой, виртуального компаньона, чья симуляция человечности поднимает вопросы об аутентичности чувств и о том, где проходит граница между программой и личностью. Для De Armas эта роль стала очередным шагом в карьере международной актрисы, которая с лёгкостью проживает интимные и уязвимые состояния на экране.

Ana de Armas создала один из наиболее эмоционально заряженных образов нового фильма — Хой, виртуального компаньона, чья симуляция человечности поднимает вопросы об аутентичности чувств и о том, где проходит граница между программой и личностью. Для De Armas эта роль стала очередным шагом в карьере международной актрисы, которая с лёгкостью проживает интимные и уязвимые состояния на экране.

Sylvia Hoeks сыграла Лав — бескомпромиссную правую руку Уоллеса, репликанта, чей профессионализм и хладнокровие делают её опасной фигурой. Hoeks, с её выразительной внешностью и актерской дисциплиной, создала персонажа, который физически и морально служит антиподом более рефлексирующему K, усиливая тему подчинения и служения в новой иерархии мира репликантов.

Sylvia Hoeks сыграла Лав — бескомпромиссную правую руку Уоллеса, репликанта, чей профессионализм и хладнокровие делают её опасной фигурой. Hoeks, с её выразительной внешностью и актерской дисциплиной, создала персонажа, который физически и морально служит антиподом более рефлексирующему K, усиливая тему подчинения и служения в новой иерархии мира репликантов.

Dave Bautista привнёс в ленту образ Сэппера Мортон — бывшего боевого робота, теперь работающего в тылу и обладающего простой, но глубокой человечностью. Bautista, пришедший в кино из мира профессиональной борьбы, показал драматическое мастерство и способность к тонкой актёрской работе, что сделало его персонажа ключевым в цепочке событий, задающих эмоциональный ритм фильма.

Dave Bautista привнёс в ленту образ Сэппера Мортон — бывшего боевого робота, теперь работающего в тылу и обладающего простой, но глубокой человечностью. Bautista, пришедший в кино из мира профессиональной борьбы, показал драматическое мастерство и способность к тонкой актёрской работе, что сделало его персонажа ключевым в цепочке событий, задающих эмоциональный ритм фильма.

Mackenzie Davis сыграла Марьетту, сложную и неоднозначную фигуру в подпольной среде, чья роль и мотивация раскрывают тему эксплуатации и солидарности среди искусственных существ. Davis, известная по ряду независимых и сериалов, продемонстрировала тонкое чувство тембра персонажа, привнося острый социальный контекст в повествование.

Mackenzie Davis сыграла Марьетту, сложную и неоднозначную фигуру в подпольной среде, чья роль и мотивация раскрывают тему эксплуатации и солидарности среди искусственных существ. Davis, известная по ряду независимых и сериалов, продемонстрировала тонкое чувство тембра персонажа, привнося острый социальный контекст в повествование.

Carla Juri воплотила образ специалиста по памяти, чья профессия и личная история ставят под сомнение достоверность воспоминаний как основы идентичности. Juri, европейская актриса с сильной драматической школой, сделала роль эмоционально насыщенной и философски значимой, добавив сакральный оттенок теме памяти и утраченного прошлого.

Carla Juri воплотила образ специалиста по памяти, чья профессия и личная история ставят под сомнение достоверность воспоминаний как основы идентичности. Juri, европейская актриса с сильной драматической школой, сделала роль эмоционально насыщенной и философски значимой, добавив сакральный оттенок теме памяти и утраченного прошлого.

Hiam Abbass представила в фильме образ одного из лидеров движения за права репликантов, персонажа, который символизирует сопротивление и моральный выбор. Abbass, известная по работам в авторском и международном кино, привнесла в роль силу и достоинство, делая тему освободительной борьбы ощутимой и человечной.

Hiam Abbass представила в фильме образ одного из лидеров движения за права репликантов, персонажа, который символизирует сопротивление и моральный выбор. Abbass, известная по работам в авторском и международном кино, привнесла в роль силу и достоинство, делая тему освободительной борьбы ощутимой и человечной.

Каждый из перечисленных актёров внес в франшизу «Бегущий по лезвию» неповторимый вклад: от создания иконных монологов до становления новых смысловых пластов. Их биографии — это не просто перечень ролей и наград, а история взаимодействия личных творческих путей с большим художественным проектом, который продолжает влиять на культуру, задаёт вопросы о технологиях и морали и остаётся предметом изучения и восхищения для нового поколения зрителей. Эти актеры не просто сыграли персонажей; они помогли сделать «Бегущего по лезвию» феноменом, где каждая роль становится ключом к пониманию сложной, многослойной вселенной.

Каждый из перечисленных актёров внес в франшизу «Бегущий по лезвию» неповторимый вклад: от создания иконных монологов до становления новых смысловых пластов. Их биографии — это не просто перечень ролей и наград, а история взаимодействия личных творческих путей с большим художественным проектом, который продолжает влиять на культуру, задаёт вопросы о технологиях и морали и остаётся предметом изучения и восхищения для нового поколения зрителей. Эти актеры не просто сыграли персонажей; они помогли сделать «Бегущего по лезвию» феноменом, где каждая роль становится ключом к пониманию сложной, многослойной вселенной.

Франшиза «Бегущий по лезвию» — Главные герои, их описание и роль в фильме

Франшиза «Бегущий по лезвию» включает в себя философский нуарный оригинал 1982 года и его продолжение 2017 года, объединяя вселенную, в которой граница между человеком и искусственным существом стерта. Главные герои этих фильмов формируют моральный и сюжетный центр рассказа: их личные истории раскрывают вопросы идентичности, памяти, сострадания и власти. Ниже приведено подробное описание ключевых персонажей, их характерных черт, мотиваций и роли в развитии сюжета каждой картины.

Франшиза «Бегущий по лезвию» включает в себя философский нуарный оригинал 1982 года и его продолжение 2017 года, объединяя вселенную, в которой граница между человеком и искусственным существом стерта. Главные герои этих фильмов формируют моральный и сюжетный центр рассказа: их личные истории раскрывают вопросы идентичности, памяти, сострадания и власти. Ниже приведено подробное описание ключевых персонажей, их характерных черт, мотиваций и роли в развитии сюжета каждой картины.

Рик Декард — охотник за репликантами и центральная фигура оригинального фильма. Его образ сочетает уставшего детектива и человека, вынужденного принимать моральные решения в мире, где технологии создают сознание. Декард представлен как профессионал, нанятый для "выведения" беглых репликантов модели Нексус-6. Он методичен, циничен и одновременно уязвим, что проявляется в отношениях с Рэйчел, репликанткой с памятью, которая заставляет его сомневаться в собственной человечности. В обеих картинах его роль служит исследованием темы человеческой эмпатии: через столкновения с сильными, эмоциональными репликантами Декард постепенно раскрывается как персонаж, способный к состраданию и самоанализу. В продолжении 2049 года возвращение Декарда становится катализатором для новых вопросов о наследии прошлого и возможности репродукции семейных связей между людьми и машинами.

Рэйчел — репликант с привнесёнными человеческими воспоминаниями, один из наиболее драматичных персонажей оригинального фильма. Её создание и существование ставят под сомнение критерии, по которым определяется человек. Рэйчел демонстрирует, что искусственно заданные воспоминания способны сформировать внутренний мир, эмоции и чувство собственного «я». Взаимоотношения с Декардом служат эмоциональным центром истории: они показывают, что границы между создателем и созданием, охотником и жертвой могут размываться. Рэйчел выступает не просто как объект любви, но и как символ надежды: её способность испытывать эмоции и строить отношения ставит под вопрос жестокую логику охоты на репликантов.

Рэйчел — репликант с привнесёнными человеческими воспоминаниями, один из наиболее драматичных персонажей оригинального фильма. Её создание и существование ставят под сомнение критерии, по которым определяется человек. Рэйчел демонстрирует, что искусственно заданные воспоминания способны сформировать внутренний мир, эмоции и чувство собственного «я». Взаимоотношения с Декардом служат эмоциональным центром истории: они показывают, что границы между создателем и созданием, охотником и жертвой могут размываться. Рэйчел выступает не просто как объект любви, но и как символ надежды: её способность испытывать эмоции и строить отношения ставит под вопрос жестокую логику охоты на репликантов.

Рой Батти — антагонист, который становится трагическим героем. Как лидер группы беглых репликантов Нексус-6, он представляет собой высшую форму физической мощи и интеллектуальной изощрённости, но при этом обладает глубокой эмоциональностью и страхом перед смертностью. Рой устремлён к своему создателю, Элдону Тайреллу, в надежде на продление срока службы, и его путь — это путь поисков смысла и права на жизнь. Финальная сцена с монологом о пролившемся времени и известными образными строками раскрывает его как символ противостояния судьбе и стремления к личному смыслу. Рой не просто агрессор: его действия мотивированы страхом апатии перед приближением смерти, а в актах насилия и сострадания он демонстрирует сложную нравственную природу — он способен и на уничтожение, и на спасение. Именно через Роя фильм задаёт ключевые вопросы о праве на существование и ценности сознания, независимо от происхождения.

Рой Батти — антагонист, который становится трагическим героем. Как лидер группы беглых репликантов Нексус-6, он представляет собой высшую форму физической мощи и интеллектуальной изощрённости, но при этом обладает глубокой эмоциональностью и страхом перед смертностью. Рой устремлён к своему создателю, Элдону Тайреллу, в надежде на продление срока службы, и его путь — это путь поисков смысла и права на жизнь. Финальная сцена с монологом о пролившемся времени и известными образными строками раскрывает его как символ противостояния судьбе и стремления к личному смыслу. Рой не просто агрессор: его действия мотивированы страхом апатии перед приближением смерти, а в актах насилия и сострадания он демонстрирует сложную нравственную природу — он способен и на уничтожение, и на спасение. Именно через Роя фильм задаёт ключевые вопросы о праве на существование и ценности сознания, независимо от происхождения.

Элдон Тайрелл — создатель репликантов и глава корпорации, формирующий центральную этическую дилемму оригинального фильма. Тайрелл изображён как холодный и величественный архитектор новой жизни, чьи научные достижения породили искусственный разум. Его роль в сюжете — символ тех, кто создаёт и контролирует, но не всегда несёт ответственность. Взаимодействие с Роем показывает лицемерие и ограниченность научного господства: даже величайший архитектор не способен подарить своим созданиям то, чего они наиболее жаждут — большей жизни и признания. Тайрелл выступает как предупреждение о моральных расходах технологического прогресса.

Элдон Тайрелл — создатель репликантов и глава корпорации, формирующий центральную этическую дилемму оригинального фильма. Тайрелл изображён как холодный и величественный архитектор новой жизни, чьи научные достижения породили искусственный разум. Его роль в сюжете — символ тех, кто создаёт и контролирует, но не всегда несёт ответственность. Взаимодействие с Роем показывает лицемерие и ограниченность научного господства: даже величайший архитектор не способен подарить своим созданиям то, чего они наиболее жаждут — большей жизни и признания. Тайрелл выступает как предупреждение о моральных расходах технологического прогресса.

Гафф — загадочная фигура, сопровождающая Декарда, которая действует как своеобразный комментатор происходящего. Его фирменные бумажные фигурки и краткие заметки придают персонажу ореол таинственности. Гафф играет роль того, кто наблюдает и оценивает, оставляя символические комментарии к выборам главного героя. Он представляет низовую сторону бюрократической и культурной среды мегаполиса, в котором разворачиваются события, и часто выступает как моральный компас, мягко подталкивающий к переоценке собственных действий.

Дж. Ф. Себастьян — изолированный инженер и друг Роя, человек, чья физическая и эмоциональная уязвимость делают его лёгкой жертвой манипуляций. Себастьян демонстрирует, как одиночество и желание красоты могут привести к связи с созданными существами, и его дом становится местом эмоциональной близости между людьми и репликантами. Роль Себастьяна в сюжете важна не столько в плане воздействия на хронологию событий, сколько как иллюстрация того, как технологическая изощрённость сосуществует с человеческой меланхолией и стремлением к созданию.

В продолжении франшизы ключевой фигурой становится офицер K, известный как KD6-3.7, роль которого исполняет Райан Гослинг. K — репликант-охотник, работающий на полицию Лос-Анджелеса в 2049 году, и его образ строится на внутреннем конфликте между долгом и стремлением к личной автономии. Внешне хладнокровный и профессиональный, он постепенно сталкивается с воспоминаниями и возможностью того, что он может быть не тем, кем считает себя. Исследование происхождения ребёнка, который мог быть рождён репликантами, приводит его к экзистенциальному кризису и заставляет пересмотреть понятие идентичности. Роль K в фильме представляет новое поколение репликантов: более интегрированных в общество, но при этом стремящихся к уникальности и свободе. Его путь — это медленное пробуждение эмпатии и осознание собственных моральных ценностей.

Джой — виртуальная спутница K, созданная как продукт развлечения и эмоциональной поддержки, но обладающая чертами самостоятельной личности. Её роль в фильме удивительно многослойна: с одной стороны, Джой служит иллюстрацией коммерциализации эмоциональной близости, с другой — как настоящая эмоциональная опора для K. Отношения между ними размывают границы между настоящими чувствами и программированными реакциями, а смерть или утрата Джой подчеркивают реальность чувств, даже если их источник искусственен. Её образ вызывает вопрос: насколько реальны любовь и привязанность, если один из партнёров — продукт кодирования?

Джой — виртуальная спутница K, созданная как продукт развлечения и эмоциональной поддержки, но обладающая чертами самостоятельной личности. Её роль в фильме удивительно многослойна: с одной стороны, Джой служит иллюстрацией коммерциализации эмоциональной близости, с другой — как настоящая эмоциональная опора для K. Отношения между ними размывают границы между настоящими чувствами и программированными реакциями, а смерть или утрата Джой подчеркивают реальность чувств, даже если их источник искусственен. Её образ вызывает вопрос: насколько реальны любовь и привязанность, если один из партнёров — продукт кодирования?

Ниандер Уоллес — предприниматель и инженер, чьи интересы и амбиции замещают роль Тайрелла в эпоху после оригинальных событий. Уоллес управляет созданием новой цепочки репликантов и видит в них ресурс для колонизации и производительного использования. Его характер сложен: он одновременно гениален и морально неоднозначен, убеждён в божественной праве создавать жизнь ради более высокой цели. Уоллес вносит в сюжет идею корпоративной и экономической эксплуатации живых существ, где мораль подчинена целям эффективности и экспансии. Взаимодействие Уоллеса с репликантами, особенно с Лув, демонстрирует, как власть и насилие могут сливаться в новых формах контроля.

Ниандер Уоллес — предприниматель и инженер, чьи интересы и амбиции замещают роль Тайрелла в эпоху после оригинальных событий. Уоллес управляет созданием новой цепочки репликантов и видит в них ресурс для колонизации и производительного использования. Его характер сложен: он одновременно гениален и морально неоднозначен, убеждён в божественной праве создавать жизнь ради более высокой цели. Уоллес вносит в сюжет идею корпоративной и экономической эксплуатации живых существ, где мораль подчинена целям эффективности и экспансии. Взаимодействие Уоллеса с репликантами, особенно с Лув, демонстрирует, как власть и насилие могут сливаться в новых формах контроля.

Лув — главная помощница Уоллеса и одновременно его наиболее опасная и преданная «реализация». В её образе сочетаются жестокость, преданность и глубокая эмоциональная сложность, присущая репликантам нового поколения. Лув функционирует как инструмент власти Уоллеса, но её действия также показывают внутреннюю борьбу между долгом и острыми человеческими импульсами. Она олицетворяет репликанта, который, имея доступ к человеческим эмоциям и интеллекту, выбирает путь выполнения приказов, но при этом проявляет собственную жестокую логику. Роль Лув в сюжете — это напоминание, что технологический прогресс порождает новые формы подчинения и сопротивления.

Лув — главная помощница Уоллеса и одновременно его наиболее опасная и преданная «реализация». В её образе сочетаются жестокость, преданность и глубокая эмоциональная сложность, присущая репликантам нового поколения. Лув функционирует как инструмент власти Уоллеса, но её действия также показывают внутреннюю борьбу между долгом и острыми человеческими импульсами. Она олицетворяет репликанта, который, имея доступ к человеческим эмоциям и интеллекту, выбирает путь выполнения приказов, но при этом проявляет собственную жестокую логику. Роль Лув в сюжете — это напоминание, что технологический прогресс порождает новые формы подчинения и сопротивления.

Саппер Мортон — репликант-фермер из 2049 года, встреча с которым запускает цепочку событий. Его образ демонстрирует, что репликанты могут существовать вне криминальной или узко функциональной роли и что у них может быть стремление к спокойной, честной жизни. Саппер выполняет роль первого толчка к размышлениям K и аудитории о том, что мир стал сложнее и что новые поколения репликантов требуют другого отношения.

Саппер Мортон — репликант-фермер из 2049 года, встреча с которым запускает цепочку событий. Его образ демонстрирует, что репликанты могут существовать вне криминальной или узко функциональной роли и что у них может быть стремление к спокойной, честной жизни. Саппер выполняет роль первого толчка к размышлениям K и аудитории о том, что мир стал сложнее и что новые поколения репликантов требуют другого отношения.

Роль возвращающегося Декарда в 2049 году приобретает дополнительную глубину через взаимоотношения с дочерью и её возможное происхождение. Его изоляция и отказ от прежней роли отражают изменения в мире и эволюцию самого героя, вынужденного столкнуться с результатами своего прошлого. Взаимоотношения Декарда с K и Конфронтация с Уоллесом позволяют раскрыть тему ответственности создателя и равновесия между личной жизнью и глобальной этикой.

Роль возвращающегося Декарда в 2049 году приобретает дополнительную глубину через взаимоотношения с дочерью и её возможное происхождение. Его изоляция и отказ от прежней роли отражают изменения в мире и эволюцию самого героя, вынужденного столкнуться с результатами своего прошлого. Взаимоотношения Декарда с K и Конфронтация с Уоллесом позволяют раскрыть тему ответственности создателя и равновесия между личной жизнью и глобальной этикой.

Каждый из перечисленных героев выполняет функцию не только в развитии сюжета, но и в построении философской платформы франшизы. Персонажи в «Бегущем по лезвию» выступают как носители идей о человеческой индивидуальности, памяти, власти и сострадании. Они заставляют зрителя задаваться вопросом о том, что делает нас людьми: физическая биология, память, чувства или право на выбор. Символизм и мотивация героев поддерживают атмосферу фильма и направляют зрителя от действия к размышлению. Конфликты, внутренние и внешние, которые они переживают, создают драматическую ткань, в которой технологии и этика переплетаются, а ответы на поставленные вопросы остаются открытыми, побуждая к постоянному пересмотру представлений о жизни и сознании.

Как Изменились Герои в Ходе Сюжета Кинофраншизы «Бегущий по лезвию»

Кинофраншиза «Бегущий по лезвию» — это не просто серия картин о технологическом будущем, это глубокое исследование личности, памяти и моральных границ. Главные персонажи обеих значимых лент — оригинального фильма Ридли Скотта и продолжения Дени Вильнева — проходят существенные трансформации, которые отражают не только развитие сюжета, но и изменяющийся взгляд авторов на человечность, этику и власть. Эволюция героев строится вокруг нескольких ключевых тем: идентичность и память, конфликт создателя и творения, грани эмпатии и жестокости, а также поиск смысла в мире, где границы между натуральным и искусственным стерты. Разбирая изменения главных персонажей, важно учитывать их первоначальные архетипы и то, как режиссёрские решения, актёрская игра и сценарные повороты раскрывают новые слои личности.

Кинофраншиза «Бегущий по лезвию» — это не просто серия картин о технологическом будущем, это глубокое исследование личности, памяти и моральных границ. Главные персонажи обеих значимых лент — оригинального фильма Ридли Скотта и продолжения Дени Вильнева — проходят существенные трансформации, которые отражают не только развитие сюжета, но и изменяющийся взгляд авторов на человечность, этику и власть. Эволюция героев строится вокруг нескольких ключевых тем: идентичность и память, конфликт создателя и творения, грани эмпатии и жестокости, а также поиск смысла в мире, где границы между натуральным и искусственным стерты. Разбирая изменения главных персонажей, важно учитывать их первоначальные архетипы и то, как режиссёрские решения, актёрская игра и сценарные повороты раскрывают новые слои личности.

Рик Декард в первом фильме предстаёт как типичный нуарный детектив — замкнутый, циничный и эмоционально отстранённый. С первых кадров он воспринимается как инструмент закона, который выполняет приказы очистки общества от репликантов. Однако на протяжении сюжета его образ трансформируется из холодного охотника в человека, способного на сострадание и любовь. Отношения с Рэйчел становятся ключевым переломным моментом: контакт с созданной существом, у которой есть ложные воспоминания и эмоции, заставляет Декарда пересмотреть своё понимание «естественного» и «искусственного». Финал первого фильма, где после драматической сцены с Роем Бэтти Декард уходит с Рэйчел, символизирует не столько побег от мира, сколько внутреннее перерождение — он принимает риск и ответственность за жизнь другого существа, что разрушает ледяную броню его прежней личности.

Рой Бэтти — центральный пример того, как репликант меняет своё восприятие мира под давлением собственного срока жизни и стремления к свободе. В начале он выступает как лидер мятежников: жестокий, целеустремлённый, готовый на убийства ради достижения цели. Однако финальная сцена его дуэли с Декардом раскрывает глубокую философскую и эмоциональную сторону образа. Рой демонстрирует не только звериную силу, но и способность к рефлексии и состраданию, когда спасает Декарда, вопреки логике мести. Его монолог о мимолётности переживаний, о «вещах, которых люди не поверят», превращает его в символ трагического осознания собственной конечности. Через Бэтти франшиза показывает, что человечность измеряется не биологией, а отношением к жизни и смерти.

Рэйчел вплетена в тему памяти как критерия идентичности. Её скачок от объекта эксперимента к личности с желаниями и страхами демонстрирует, что воспоминания, даже если они навязаны, формируют субъективность. Взаимоотношения Рэйчел и Декарда служат эмоциональным центром первой картины: через их связь зритель видит, как искусственная память становится опорой для настоящих чувств и как любовь способна преодолеть происхождение. Рэйчел символизирует надежду на интеграцию созданного в общество и на возможность признания репликантов как личностей.

Во втором фильме, «Бегущий по лезвию 2049», тема изменения героев развивается в новых направлениях, сохраняя при этом связь с оригиналом. Персонажи по-своему продолжают борьбу за идентичность в обществе, которое теперь приспособилось к репликантам, но не приняло их полностью. Джо, известный как офицер K, — покорный, исполняющий приказы «бегущий», но наделённый более тонким внутренним миром, чем многие его предшественники. Его работа по поимке «отживших» репликантов сочетается с тихим стремлением к собственному смыслу. Ощущение пустоты и постоянное сомнение в себе превращаются в движущую силу к поиску происхождения. Открытие возможного рождения ребёнка между человеком и репликантом поднимает вопрос о том, что может означать рождение для искусственного существа и становится катализатором трансформации.

Джо постепенно переходит от слепого исполнителя к храбрецу, способному на самоотверженность ради идеи и ради другого. Его вспышки человечности, особенно в отношениях с Joi — программой-компаньоном, созданной для эмоциональной поддержки — ставят под сомнение бинарность «реального» и «виртуального». Joi, несмотря на свой искусственный статус, проявляет черты настоящей привязанности, что воссоздаёт классическую дилемму франшизы: где проходит граница чувств? Преобразование Джея показывает, что человечность может развиваться у существа, созданного для служения, если ему предоставлена возможность для автономии и творчества.

Найандер Уоллес — новый вариант «создателя» в мире 2049 года, человек, обладающий почти божественным контролем над созданными формами жизни. Его образ отличается от Тайлера Тирелла из первого фильма: если Тирелл больше похож на учёного-идеалиста, стремящегося к совершенству, то Уоллес демонстрирует холодную коммерческую прагматику, где создание становится инструментом расширения власти. Однако даже в нём проявляются черты трагического творца: стремление к созиданию сочетается с жаждой контроля. Первая волна трансформации героев касалась поиска свободы, теперь добавляется вопрос о том, кому принадлежит право на создание и какова цена такого права. Уоллес изменяет мир тем, что делает репликантов более управляемыми, но именно это порождает новые моральные конфликты и подпитывает сопротивление.

Лав, правая рука Уоллеса, воплощает конфликт между человеческой властью и бунтующей идентичностью. В её образе сочетается жестокость и подчинённость начальству, но подчас просматриваются признаки внутреннего разлада. Её взаимодействие с Джо и другие эпизоды показывают, что даже те, кто служит системе, способны к изменениям, пусть и не всегда ведущим к позитиву. В целом, второе полотно расширяет картину: персонажи становятся менее архетипичными и больше нюансируются через личные драмы, сомнения и желания.

Важно отметить, что изменение героев в обеих частях франшизы тесно связано с визуальной и звуковой средой, созданной режиссёрами. Нуарные тени, дождь и неон первых кадров подчёркивают отчуждённость и механизированность мира; в продолжении же пейзажи стали шире, пустыня и разрушенные пространства дают новое ощущение времени и пространства. Эти изменения ландшафта напрямую влияют на развитие персонажей: в закрытых, давящих интерьерах люди и репликанты вынуждены выживать в установленной иерархии, тогда как обширные пустоши 2049 года открывают новые возможности для личного выбора и духовного поиска. Музыкальное сопровождение также играет роль в раскрытии внутреннего состояния героев: от тревожных синтезаторных мотивов Вангелиса до эпических, но интимных тем Ханс Циммера и Бенедикта Пэвенна, саундтрек становится эмоциональным каркасом трансформации.

Моральный сдвиг героев отражает и изменение общества в мире франшизы. Если в оригинале страх перед репликантами и их устрашающая сила диктовали реакцию человечества, то в 2049 году общество научилось сосуществовать с созданными существами, но не пресытилось вопросом правды и справедливости. Это приводит к новым формам борьбы: вместо открытого восстания появляются скрытые сети, утончённые моральные дилеммы и личные трагедии. Герои реагируют на это: одни тянутся к власти и контролю, другие — к освобождению и признанию. Такой сдвиг делает персонажей более человечными именно потому, что их мотивация становится комплексной и внутренне конфликтной.

Наконец, трансформация персонажей в «Бегущем по лезвию» — это история о надежде и утрате. Персонажи учатся ценить опыт, который поначалу казался ничтожным, и находят смысл в мимолётных моментах жизни. Даже те, кто изначально построен как антагонист, получают шанс на рефлексию и изменение, что делает франшизу уникальной в жанре научной фантастики. Персонажи не остаются статичными; их эволюция служит зеркалом для зрителя, заставляя пересмотреть собственные представления о человечности, свободе и ответственности.

Таким образом, изменения героев в ходе сюжета «Бегущего по лезвию» отражают не только развитие внутреннего мира отдельных персонажей, но и глобальные изменения в самой вселенной — от технологических достижений до этических принципов. Эти трансформации органично вырастают из конфликтов и тем франшизы, делая каждый образ многослойным и оставляя поле для дальнейших интерпретаций в будущих продолжениях и дискуссиях о том, что значит быть человеком в эпоху, когда создание почти неотличимо от творца.

История Создания Кинофраншизы «Бегущий по лезвию»

История создания кинофраншизы «Бегущий по лезвию» начинается далеко до появления первого фильма на экранах и коренится в романе американского писателя Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (1968). Этот роман, наполненный философскими вопросами о границе между человеком и машиной, о сознании, эмпатии и моральной ответственности, стал исходным материалом, который привлёк внимание кинематографистов своим мрачным и одновременно поэтичным видением будущего. Однако путь от книги до кинофраншизы оказался сложным, многослойным и растянулся на десятилетия, породив за это время легенду, множество интерпретаций и развитие в разные медиа.

История создания кинофраншизы «Бегущий по лезвию» начинается далеко до появления первого фильма на экранах и коренится в романе американского писателя Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (1968). Этот роман, наполненный философскими вопросами о границе между человеком и машиной, о сознании, эмпатии и моральной ответственности, стал исходным материалом, который привлёк внимание кинематографистов своим мрачным и одновременно поэтичным видением будущего. Однако путь от книги до кинофраншизы оказался сложным, многослойным и растянулся на десятилетия, породив за это время легенду, множество интерпретаций и развитие в разные медиа.

Первый этап формирования франшизы — адаптация романа и создание фильма 1982 года. Идея переносить книгу Дика на экран принадлежала сценаристу Хэмптону Фанчеру, который прочитал роман и увидел в нём потенциал для кинематографической истории с детективным сюжетом. Фанчер предложил свою версию продюсеру Майклу Дилиу и привёл проект к режиссёру Ридли Скотту, пришедшему в своё время с сильным визуальным вкусом после успеха «Чужого». Финальная версия сценария была написана в соавторстве с Дэвидом Уэббом Пиплзом, который внёс в сценарий структурную строгость и глубину персонажей. На этапе создания фильма сформировалась команда, чья работа стала во многом определяющей для эстетики всего будущего франчайза: художник по визуальному дизайну Сид Мид привнёс футуристические, но убедительно промышленные образы мегаполиса, оператор Джордан Кроненвет задовал мрачную, влажную палитру кадра, а композитор Вангелис создал атмосферную, синтезаторную партитуру, ставшую неотъемлемой частью идентичности «Бегущего по лезвию».

Премьера фильма 1982 года прошла при противоречивом приёме. Студия настояла на добавлении озвучивания главному герою Рику Декарду (Харрисон Форд), а также на более оптимистичном эпилоге, что изменило тон картины и усилило неоднозначность восприятия. Первоначально фильм не оправдал ожиданий по кассовым сборам и получил смешанные рецензии, но со временем обрёл статус культового произведения. Именно из-за сложного процесса создания и множества версий фильма возникла традиция обсуждения «режиссёрской» и «театральной» версий, что в результате привело к выпуску нескольких монтажей: театрального релиза 1982 года, режиссёрской версии 1992 года и окончательной «Final Cut» в 2007 году, в которой Ридли Скотт реализовал своё видение максимально полно. Такие разные монтажи породили интенсивные дискуссии о смысле повествования, о природе главного героя и о тематических акцентах, что стало важным фактором в формировании культа картины и расширении её в медиа и фанатское сообщество.

Ключевым элементом франшизы стал образ репликантов — искусственно созданных существ, наделённых телом и эмоциями, которые по физическим параметрам превосходят людей, но обречены на короткую жизнь. Воплощение этого мотива на экране, особенно через персонажа Роя Батти в исполнении Рутгера Хауэра, и его знаменитую монологическую сцену «слёзы на дожде», частично импровизированную актёром, стало эмоциональным сердцем истории и символом гуманистической проблематики франшизы. Тема идентичности, памяти, права на жизнь и свободу выбора стала магнитом для мыслителей и критиков, которые увидели в фильме не просто визуально впечатляющую фантастику, но глубокую философскую притчу, открывающую пространство для дальнейших интерпретаций и новых произведений.

Вторая фаза развития франшизы — это расширение вселенной за пределы оригинального фильма. Уже в 1990-е годы и далее появилось множество попыток развернуть мир «Бегущего по лезвию» в новых форматах. Писатель К. У. Джетер, друг и соратник Филипа Дика, получил лицензию на написание продолжений романа и выпустил серию книг, которые развивали идеи и персонажей оригинала, создавая литературную ветвь франшизы. В середине 1990-х годов компания Westwood Studios выпустила культовую компьютерную игру «Blade Runner», которая стала заметным примером интерактивного продолжения: игра предлагала оригинальную историю во вселенной фильма, сохранив атмосферу и визуальный стиль, и приобрела собственную армию поклонников.

Третья и, пожалуй, самая значимая стадия — возвращение к кинематографу с созданием официального продолжения «Бегущий по лезвию 2049» (2017). Долгая история подготовки сиквела включает десятилетия слухов, черновых сценариев, отложенных проектов и смены творческих команд. Наконец, режиссёр Дени Вильнёв, зарекомендовавший себя как мастер визуально насыщенной и глубокой эстетики, был приглашён воплотить новый этап эпопеи. Сценарий написали Хэмптон Фанчер и Майкл Грин при поддержке продюсеров и самого Ридли Скотта, который перешёл в статус продюсера. «Бегущий по лезвию 2049» сочетал наследие оригинала и новые философские вопросы, развивая мифологию репликантов и расширяя временные рамки истории. Фильм добавил современные визуальные и технологические возможности, сохранив при этом неоновую эстетику и тягучую меланхолию. Выдающаяся операторская работа Роджера Дикинса, музыка Ханса Циммера и Бенджамина Уолтафиша, а также актёрские работы Райана Гослинга и Харрисона Форда привели к тому, что сиквел получил признание критиков и ряд престижных наград, несмотря на неравномерный коммерческий успех.

Параллельно с основными фильмами мир «Бегущего по лезвию» обрастал ответвлениями в формате короткометражек, анимации, комиксов и рекламных материалов, которые служили одновременно маркетингу и расширению мифа. Значимыми стали анимированные короткометражные проекты, такие как «Black Out 2022», созданные для заполнения пробелов хронологии между фильмами и подчёркивающие мультикультурный характер вселенной. Комиксы и графические новеллы позволили углубить второстепенные сюжеты и настроить эпическую канву франшизы на иное восприятие. Все эти элементы создали сложную, многослойную медиавселенную, которая оказалась гибкой и пригодной для дальнейшего развития.

Нельзя недооценивать культурное и эстетическое влияние, которое оказал оригинальный фильм на последующие поколения авторов и создателей. «Бегущий по лезвию» стал фундаментом для формирования киберпанка как визуального и тематического направления: его изображения городских ландшафтов, влажных ночных улиц, неоновых вывесок и социальных контрастов легли в основу многих фильмов, сериалов, видеоигр и рекламных кампаний. Более того, философские мотивы и вопросы о природе личности, морали и технологиях стали предметом академических исследований, философских статей и лекций, что укрепило франшизу как культурное явление с долговременным значением.

Развитие франшизы сопровождалось и коммерческими, и авторскими трудностями: споры о праве на дальнейшие фильмы, разногласия между студиями и режиссёрами, необходимость модернизации визуального языка без потери сущности. Тем не менее, гибкость мира «Бегущего по лезвию» позволила адаптироваться к новым формам творчества и технологиям производства, будь то цифровые эффекты, виртуальная реальность или интерактивные платформы. Важной составляющей успеха стало уважение создателей к исходному материалу и внимательное развитие тем, затронутых Диком и переработанных в классическом фильме Скотта.

Таким образом, история создания кинофраншизы «Бегущий по лезвию» — это не просто рассказ о превращении романа в фильм и о последующем продолжении. Это история о том, как глубокие философские вопросы и уникальная эстетика породили устойчивую культурную субстанцию, которая развивалась в течение десятилетий через разные носители и формы. Франшиза стала площадкой для экспериментов в киноязыке, для осмысления технологического будущего и для художественных поисков, которые продолжаются и поныне. В её основе лежит вечное противостояние технологии и гуманности, в котором каждый новый проект предлагает свежую интерпретацию и продолжает стимулировать обсуждения о том, что значит быть человеком в мире, где границы между натуральным и искусственным становятся всё более размытыми.

Интересные факты Кинофраншизы «Бегущий по лезвию»

Кинофраншиза «Бегущий по лезвию» — это не просто культовый научно-фантастический сериал фильмов, это целая культурная вселенная, оказавшая огромное влияние на кино, литературу, игры и визуальное искусство. Истоки франшизы уходят в роман Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (Do Androids Dream of Electric Sheep?), однако уже сам путь от книги до экрана полон неожиданных и любопытных деталей. Название «Blade Runner» вовсе не встречается в романе Дика: оно было заимствовано из другой работы — повести Уильяма С. Берроуза, которая в свою очередь опиралась на роман Алана И. Нурса «The Bladerunner». Такое «перекрестное» происхождение названия стало одной из первых загадок, сразу придав фильму отдельную мифологию.

Кинофраншиза «Бегущий по лезвию» — это не просто культовый научно-фантастический сериал фильмов, это целая культурная вселенная, оказавшая огромное влияние на кино, литературу, игры и визуальное искусство. Истоки франшизы уходят в роман Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (Do Androids Dream of Electric Sheep?), однако уже сам путь от книги до экрана полон неожиданных и любопытных деталей. Название «Blade Runner» вовсе не встречается в романе Дика: оно было заимствовано из другой работы — повести Уильяма С. Берроуза, которая в свою очередь опиралась на роман Алана И. Нурса «The Bladerunner». Такое «перекрестное» происхождение названия стало одной из первых загадок, сразу придав фильму отдельную мифологию.

Режиссерская версия Ридли Скотта и «финальный» монтаж — отдельная история студийного противостояния и творческих компромиссов. Первоначальная прокатная версия 1982 года содержала голос за кадром Хэррисона Форда и более радостную концовку, что возникло по инициативе студии, желавшей сделать фильм более «понятным» и «коммерчески дружелюбным». Со временем зрители и критики переосмыслили картину, и появились режиссерская версия 1992 года, а в 2007 году Ридли Скотт выпустил Final Cut — единственную версию, над которой он имел полный творческий контроль. Эти разные варианты фильма породили массу обсуждений, особенно в отношении ключевых символов и финальной интриги вокруг происхождения Декарда.

Одна из самых известных сцен классического фильма — монолог Рутгера Хауэра «слезы во время дождя» — была почти полностью импровизирована актером на съемочной площадке. Хауэр сократил и переосмыслил оригинальные строки сценария, создав короткую, но поэтичную реплику, которая стала символом фильма и до сих пор часто цитируется. Эта эмоциональная сцена подчеркнула тему смертности и памяти, которая проходит сквозь всю франшизу.

Музыкальная составляющая оригинального «Бегущего по лезвию» также заслуживает особого внимания. Саундтрек Вангелиса, созданный с использованием синтезатора Yamaha CS-80 и других аналоговых инструментов, стал одним из узнаваемых «звуков будущего» 1980-х. Атмосферные, тягучие и одновременно кинематографичные композиции Вангелиса не просто сопровождали изображения — они формировали саму ткань неонового мира Лос-Анджелеса будущего, усиливая ощущение меланхолии и обреченности. Музыка стала важной частью визуальной стилистики, вдохновив множество композиторов и режиссеров.

Визуальный стиль фильма родился в сотрудничестве художников-концептуалистов и дизайнеров. Сид Мид (Syd Mead), который разработал концепты «спиннеров», архитектурные формы и общий футуристический ландшафт, создал образы, которые стали образцовой визуальной референцией для жанра киберпанк. Производственный дизайнер Лоуренс Г. Полл вместе с командой использовали сочетание больших декораций, миниатюр, матовых картин и плотного практического реквизита, чтобы создать кажущийся осязаемым город будущего, где дождь, неон и пластик формируют особую эстетику. Эта эстетика оказала огромное влияние на последующие фильмы, аниме, видеоигры и музыку.

Термин «репликант», которым обозначаются искусственные люди в фильме, был введен кинематографистами и стал широко использоваться в популярной культуре. В фильме также появляется тест на эмпатию — Voight-Kampff — который ставит этические вопросы о разнице человека и машины. Многие элементы, придуманные для картины, вошли в повседневный лексикон научной фантастики и философских дискуссий.

Одна из самых продолжительных и обсуждаемых тем франшизы — вопрос: является ли Декард репликантом? В финальном монтаже режиссерской версии появился эпизод с единорогом, а в окончательном монтаже Ридли Скотта это стало важным ключом к интерпретации. Одни авторы и сам Ридли Скотт склоняются к версии, что Декард — репликант, тогда как Хэррисон Форд неоднократно заявлял обратное. Такой нарративный разрыв между автором, актером и режиссером породил долгие дискуссии и многочисленные теории, сделав одну из главных тем франшизы предметом фэндомных дебатов.

Влияние «Бегущего по лезвию» вышло далеко за пределы кино. Городские ландшафты с неоном, рекламными голограммами и культурным смешением западных и восточных элементов стали шаблоном для представлений о мегаполисе будущего. Анимационные ленты, такие как «Призрак в доспехах», и игры вроде Deus Ex и Shadowrun черпали из визуального языка и философских тем «Бегущего». Видеоигра по мотивам оригинального фильма, выпущенная в 1997 году студией Westwood, стала культовой: игра предлагала новую историю в знакомой вселенной и получила похвалу за сценарий и атмосферу.

Возрождение франшизы в 2017 году фильмом «Бегущий по лезвию 2049» под руководством режиссера Дени Вильнёва стало логическим продолжением оригинальной картины, одновременно расширив мифологию и сохранив уважение к источнику. Режиссер пригласил Ридли Скотта в качестве исполнительного продюсера и постарался сохранить визуальную преемственность, при этом добавив новые мотивы и сюжеты. Хэррисон Форд вернулся к роли Декарда, рядом с ним появился Райан Гослинг в роли офицера Кей. Саундтрек к сиквелу создали Ханс Циммер и Бенджамин Уолфиш, что позволило сохранить музыкальную преемственность, но привнести современные звуковые решения. «2049» получил высокую оценку критиков и изящную визуальную подачу, за что оператор Рожер Дикинс завоевал заслуженный Оскар за операторскую работу. Фильм также получил награду за визуальные эффекты, доказав, что франшиза способна оставаться технически и художественно актуальной.

Между фильмами появились короткометражные материалы и анимация, которые заполнили пробелы в хронологии и помогли подготовить аудиторию к продолжению. Аниме-спец «Black Out 2022» от японского режиссера Шиничиро Ватанабэ объяснял события, приведшие к технологическому кризису внутри мира «Бегущего», а промо-ролики «2036: Nexus Dawn» и «2048: Nowhere to Run» раскрывали предыстории отдельных персонажей и компаний, усиливая погружение в мир репликантов.

История кастинга и съемочного процесса также богата анекдотами. Многие актеры откровенно импровизировали, в результате чего родилось несколько запоминающихся сцен и деталей. Персонаж Гафф, которого сыграл Эдвард Джеймс Олмос, стал знаменит благодаря своим бумажным фигуркам оригами, которые несут в себе скрытые послания и служат визуальными маркерами. Оригами единорога, оставленное Гаффом, стало одним из самых обсуждаемых символов и ключом к множественным трактовкам финала.

Наконец, франшиза интересна своей историей восприятия. Первоначально «Бегущий по лезвию» не оправдал коммерческих ожиданий, критика была неоднозначной, но со временем фильм превратился в культовый шедевр, получил переоценку критиками и стал предметом академического анализа. Это один из тех редких случаев, когда картина «созревала» в глазах зрителей и критиков, обретая со временем статус классики мирового кинематографа и задавая стандарты жанра. Продолжения, спин-оффы и многочисленные интерпретации подтверждают, что тема человечности, памяти и моральной ответственности в мире искусственных существ остается глубоко востребованной и по сей день.

Франшиза «Бегущий по лезвию» — это одновременно визуальный, музыкальный и философский феномен. Каждая деталь, от названия до музыкальной текстуры, от импровизированных строк актера до тщательно продуманных концептов автомобилей, стала частью культурной памяти. Эта комбинация художественных решений и драматических вопросов делает «Бегущего по лезвию» неиссякаемым источником фактов, тайн и вдохновения для новых поколений зрителей и создателей.

Франшиза «Бегущий по лезвию» — Подробный Сюжет Всех Частей

Франшиза «Бегущий по лезвию» объединяет несколько фильмов, короткометражек и анимационных проектов, которые развивают одну и ту же вселенную — мрачное будущее, где искусственные люди — репликанты — смогли стать почти неотличимыми от людей, и где охотники на репликантов, бегущие по лезвию, выполняют роль судебной инстанции. Ниже приведён подробный сюжет основных частей франшизы и связанных с ней короткометражек и сериалов, раскрывающий хронологию событий, ключевые мотивы и сюжетные повороты, которые важно знать для полного понимания истории.

Франшиза «Бегущий по лезвию» объединяет несколько фильмов, короткометражек и анимационных проектов, которые развивают одну и ту же вселенную — мрачное будущее, где искусственные люди — репликанты — смогли стать почти неотличимыми от людей, и где охотники на репликантов, бегущие по лезвию, выполняют роль судебной инстанции. Ниже приведён подробный сюжет основных частей франшизы и связанных с ней короткометражек и сериалов, раскрывающий хронологию событий, ключевые мотивы и сюжетные повороты, которые важно знать для полного понимания истории.

Классический фильм «Blade Runner» 1982 года рассказывает о событиях в Лос-Анджелесе 2019 года. Главный герой, бывший детектив и охотник на репликантов Рик Декард, вынужден вернуться к службе, чтобы «вывести на пенсию» четырёх беглых репликантов модели Nexus-6, которые вернулись на Землю, опасаясь короткой жизни, установленной создателями. Репликанты под руководством Роя Батти испытывают сильные эмоции, стремятся продлить своё существование и ищут своего создателя, доктора Тайрела. В процессе расследования Декард встречает Рэйчел, секретаршу корпорации Тайрела, которая оказывается экспериментальным репликантом с имплантированными человеческими воспоминаниями. Между Декардом и Рэйчел завязываются доверие и роман, что шокирует его профессиональные устои. Финал фильма драматичен: Батти, проявив неожиданные для репликанта гуманистические черты, спасает Декарда от гибели, а затем умирает, произнеся монолог о своей ограниченной жизни и наблюдая за закатом. Версия фильма вызывает постоянные дебаты о природе Декарда: был ли он сам репликантом. Разные монтажи фильма — театральная версия, режиссёрская версия и «Final Cut» — вносят отличия в тон повествования, добавляют или убирают закадровый голос Декарда и делают акцент на более мистической или более бескомпромиссной детективной линии. В частности, «Final Cut» Ридли Скотта усиливает ощущение художественной авторской целостности, устраняет наложенный студией голос Декарда и добавляет сцену с единорогом, намекающую на возможность имплантированных сновидений у героя и усиливающую версию о том, что Декард — репликант.

Двадцать восемь лет спустя события продолжаются в «Blade Runner 2049» (2017). Действие переносится в 2049 год, и новый центральный персонаж — офицер K, охотник на репликантов и сам репликант модели Nexus-9, работает на департамент полиции Лос-Анджелеса. Разведывательная линия фильма строится вокруг обнаружения К-ом останков репликантки, родившей ребёнка, что меняет базовые представления общества о природе репликантов и их способности воспроизводиться. Это обнаружение ставит под угрозу баланс между людьми и репликантами и делает К-у объектом тайных интересов могущественных корпораций и государственных структур. Расследование выводит его на след Декарда, который скрывается с дочерью — результатом интимной связи Декарда и Рэйчел. К-у становится ясно, что воспоминания, которые он считал своими, были искусственно внедрены, и что его путь связан с попытками защитить ребёнка и тайну, которая может изменить мир. В кульминации К обнаруживает Декарда, находит в нём не только уязвимость, но и стремление защитить дочь. Фильм исследует темы идентичности, человечности и памяти, показывает, как любовь и сострадание могут проявляться даже в искусственно созданных существах. Концовка драматична и неоднозначна: К жертвует собой после спасения Декарда и усилий, направленных на освобождение ребёнка, оставляя зрителя в раздумьях о цене свободы и истинном значении человечности.

Между фильмами 1982 и 2049 годами было создано несколько каноничных короткометражных фильмов, которые заполняют пробелы и расширяют контекст. «2036: Nexus Dawn» демонстрирует события, в которых Ниландин, главный исполнительный директор корпорации «Уоллес» (продолжившей дело корпорации Тайрела), представляет новую модель репликантов Nexus-9 на слухах и публичных слушаниях, добиваясь легализации производства более послушных репликантов, способных работать на Земле. В этой короткометражке исследуется политическая интрига и общественное возмущение, там же показана роль Нила Уоллеса как человека, для которого создание жизни — коммерческий и идеологический проект. «2048: Nowhere to Run» фокусируется на одном из персонажей, чьё прошлое раскрывает, насколько репликанты могут проявлять моральные качества, несмотря на общественное презрение и угрозу уничтожения. Особое внимание уделяется конфликту между личной ответственностью и подчинением системе. «Blackout 2022» показывает крупную катастрофу — глобальный блэкаут информационных систем, вызванный повстанцами репликантов, что приводит к серьёзному регрессу в технологической инфраструктуре и формирует условия, которые подталкивают мир к новому режиму контроля и ужесточению законов против репликантов. Эти короткометражки не только дополняют канву истории, но и дают социально-политический фон для «Blade Runner 2049», показывая, как общественные страхи и технологии формируют судьбы искусственных людей.

Анимационный сериал «Blade Runner: Black Lotus» (2021) представляет отдельную сюжетную линию, происходящую в 2032 году, и рассказывает о молодой женщине по имени Лаас, лишённой памяти и последовательно раскрывающей свою сущность и назначение в мире, где границы между человеком и машиной всё так же размыты. Сериал добавляет новые ракурсы к мифологии франшизы: он показывает, как корпорации продолжают экспериментировать с воспоминаниями и идентичностью, и даёт более широкую картину повседневности мира «Бегущего по лезвию», наполняя вселенную новыми персонажами и конфликтами, которые усиливают ключевые темы — эксплуатацию, свободу выбора и поиск себя.

Подробный сюжет каждой части строится на общих мотивах: репликанты, созданные людьми, обретают стремление к свободе и самосохранению; охотники на них, зачастую сами сомневаются в своей человечности; корпорации и власти используют технологии, чтобы контролировать жизнь и смерть; личные воспоминания и искусственные имплантаты становятся основой для вопроса, что такое душа. Вплетение романтической линии между Декардом и Рэйчел в оригинальном фильме и её продолжение в «2049» посредством их дочери придаёт истории антропологический измеритель — личная драма становится ключом к более масштабным политическим и философским последствиям. Взаимоотношения персонажей показывают, что человечность — это не набор биологических признаков, а способность чувствовать, понимать и жертвовать.

Хронологически события франшизы выстроены так, что каждое новое произведение возвращается к центральным вопросам: кто имеет право создавать жизнь, кто вправе её уничтожать, какие права могут получить существа с искусственным происхождением. Сюжеты наполнены noir-атмосферой, детективным расследованием и визуальными прихотями, которые делают мир узнаваемым и узнаваемо мрачным. Развивая сюжетную линию о рождении ребёнка от репликанта и человека, «2049» расширяет мир и предлагает новые горизонты для обсуждения социальной справедливости и прав личности в эпоху технологических преобразований. Короткометражки и анимация выполняют роль мостов, объясняя промежуточные политические решения и демонстрируя, как общественные потрясения и корпоративная алчность ведут к ужесточению мер контроля и к сопротивлению.

Франшиза «Бегущий по лезвию» в своей совокупности образует сложный, многослойный нарратив, в котором детективная интрига служит маской для философских размышлений о памяти, идентичности и морали. Подробный анализ сюжетов всех частей показывает, что центральной темой является не столько борьба людей с машинами, сколько внутренний конфликт самих созданных существ и тех, кто их создал. Каждая часть, от оригинального фильма до продолжений и дополнений, добавляет штрих к картине будущего, где границы между подлинным и искусственным всё более размыты, а цена за попытку установить справедливость становится всё выше.

Чем вдохновлялись при создании Фильмов «Бегущий по лезвию»

Фильмы «Бегущий по лезвию» — это синтез множества источников вдохновения: литературных, кинематографических, художественных и музыкальных. Первоначальная отправная точка лежит в романе Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», чьи философские линии о человечности, эмпатии и искусственной жизни стали костяком произведения. Однако визуальная и эмоциональная плоть фильма родилась не только в тексте Дика. Ридли Скотт и команда дизайнеров ориентировались на классические детективные традиции, европейскую футуристическую эстетическую школу и на городские референсы, создавая мир, в котором прошлое и будущее существуют одновременно.

Фильмы «Бегущий по лезвию» — это синтез множества источников вдохновения: литературных, кинематографических, художественных и музыкальных. Первоначальная отправная точка лежит в романе Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», чьи философские линии о человечности, эмпатии и искусственной жизни стали костяком произведения. Однако визуальная и эмоциональная плоть фильма родилась не только в тексте Дика. Ридли Скотт и команда дизайнеров ориентировались на классические детективные традиции, европейскую футуристическую эстетическую школу и на городские референсы, создавая мир, в котором прошлое и будущее существуют одновременно.

Кино нуар и архетип частного сыщика показали, каким должен быть главный герой. Декард — более близкий к Питу Марлоу и Сэму Спейду, чем к обычному научно-фантастическому протагонисту. Отсюда темная, дождливая Лос-Анджелесская атмосфера, дым и свет уличных фонарей, игра с тенью и контрастом, присущая фильму-нуар. Этот визуальный язык усиливает вопросы моральной неоднозначности и внутренней пустоты персонажей. Режиссёр черпал вдохновение в фильмах 1940–1950-х годов, в частности в работах режиссёров, которые умели передавать напряжение через свет и композицию, а также в неонуарных образах, где город становится не просто фоном, а активным участником драмы.